【終了しました】12月6日(土)、第173回からつ塾「日本の戦争 一般兵士にとって戦争とはなんだったのか?」

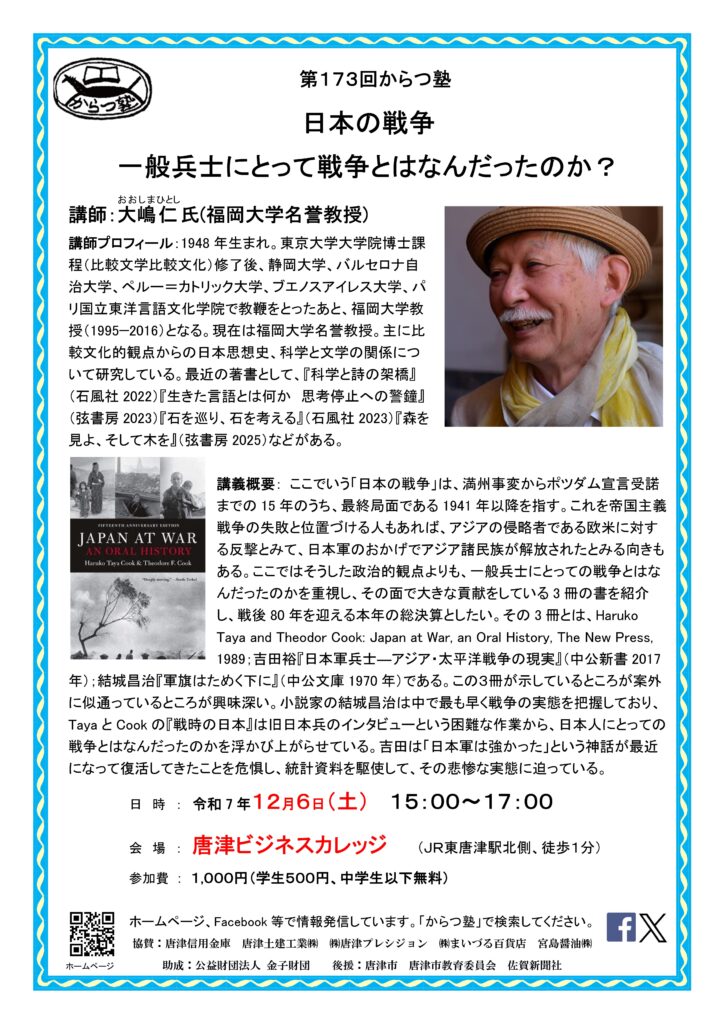

講師:大嶋仁氏(福岡大学名誉教授)

講師プロフィール:1948年生まれ。東京大学大学院博士課程(比較文学比較文化)修了後、静岡大学、バルセロナ自治大学、ペルー=カトリック大学、ブエノスアイレス大学、パリ国立東洋言語文化学院で教鞭をとったあと、福岡大学教授(1995−2016)となる。現在は福岡大学名誉教授。主に比較文化的観点からの日本思想史、科学と文学の関係について研究している。最近の著書として、『科学と詩の架橋』(石風社2022)『生きた言語とは何か 思考停止への警鐘』(弦書房2023)『石を巡り、石を考える』(石風社2023)『森を見よ、そして木を』(弦書房2025)などがある。

講義概要: ここでいう「日本の戦争」は、満州事変からポツダム宣言受諾までの15年のうち、最終局面である1941年以降を指す。これを帝国主義戦争の失敗と位置づける人もあれば、アジアの侵略者である欧米に対する反撃とみて、日本軍のおかげでアジア諸民族が解放されたとみる向きもある。ここではそうした政治的観点よりも、一般兵士にとっての戦争とはなんだったのかを重視し、その面で大きな貢献をしている3冊の書を紹介し、戦後80年を迎える本年の総決算としたい。その3冊とは、Haruko Taya and Theodor Cook: Japan at War, an Oral History, The New Press, 1989;吉田裕『日本軍兵士―アジア・太平洋戦争の現実』(中公新書2017年);結城昌治『軍旗はためく下に』(中公文庫1970年)である。この3冊が示しているところが案外に似通っているところが興味深い。小説家の結城昌治は中で最も早く戦争の実態を把握しており、TayaとCookの『戦時の日本』は旧日本兵のインタビューという困難な作業から、日本人にとっての戦争とはなんだったのかを浮かび上がらせている。吉田は「日本軍は強かった」という神話が最近になって復活してきたことを危惧し、統計資料を駆使して、その悲惨な実態に迫っている。

日時: 令和7年12月6日(土) 15:00~17:00

会場: 唐津ビジネスカレッジ (JR東唐津駅北側、徒歩1分)

参加費 : 1,000円(学生500円、中学生以下無料)